エリさんと筆者の出会い

筆者の私は2020年7月、コロナ都市封鎖が厳格になったエルサレムで、いよいよ自分が代表するアート活動の拠点の閉鎖を余儀なくされた。

混乱する出入国の理由から、引っ越し(完全撤退)を日本から遠隔で行うことになった。

アートセンター「AManTo EART Jerusalem」についてはこちら

内務省とのビザのやり取りはもちろん、予期できない状況の中での賃貸契約解消や、銀行等との事務処理は困難を極め、コロナインフラのない中、ローカルもてんてこ舞いの状態。

外国人として、様々な手続きを予定通りにこなしていくのは、ほぼ不可能な状態だった。

その頃私は日本で、イスラエルやパレスチナの報告講演会や支援の呼びかけを続けていた。

感銘してくれた日本人の方々が、知り合いを伝い、最終的にエルサレムにいるエリ・コーヘンさんを知ることになる。

「この方なら・・・!

(日本人が困っているなら、きっと助けてくれる…)」

そう、皆が口を揃えた。

ご縁は、十分すぎる理由

知り合いを通し、日本から電話で初めてエリさんと話すことになった。

エリさんは、進んで日本語で話し始めてくれた。

しかし、なぜか、ヘブライ語で返した私(笑)。

するとエリさんは、すぐさま、それに嬉しそうに乗ってくれて、今度は自己紹介もすっ飛ばし、

「מה את צריכה?(?どうしたの?)」

と、尋ねてくれた。

私は、切羽詰まった引っ越しの状況を説明した。

「わかった。

この件は、こうしよう。

これは、あなたが、確認して、

そして、私は、あなたの指示を待つ」

明確で、無駄がない。

5分もない会話で全ての方向性が定まった。

コマンダー(指揮官)という言葉が、頭に浮かんだ。

エリさんは、1973年のヨーム・キプール戦争を少尉として約30人の兵士を指揮し、交戦。1982年の第一次レバノン戦争は、歩兵隊、司令官として約100人の兵士を指揮してくぐり抜けてきた、筋金いりの軍人だ。

73歳になった今も、ボランティア予備役を欠かすことはない。

彼は、人生で二度被弾した経験もあると話してくれた。

一度は戦場で、もう一度はエルサレムの市場で事件に巻き込まれ(にいった…)。エリさんが時間を命そのものと捉え、一時も無駄にせず精力的に生きているのは、これらのことが確実に根底にあるように見受けられた。

エリ・コーヘン少尉とイスラエルの国旗〜ヨーム・キプール戦争

ここで、一つエリさんの軍歴に触れておきたい。

「神に導かれて生きる」エリ・コーヘンさんを知る上で、知っていただくことを筆者は切望している。以下、インタビューに応じてくださったエリさんと、ISRAERUウェブマガジン編集部に心より感謝の意を表したい。

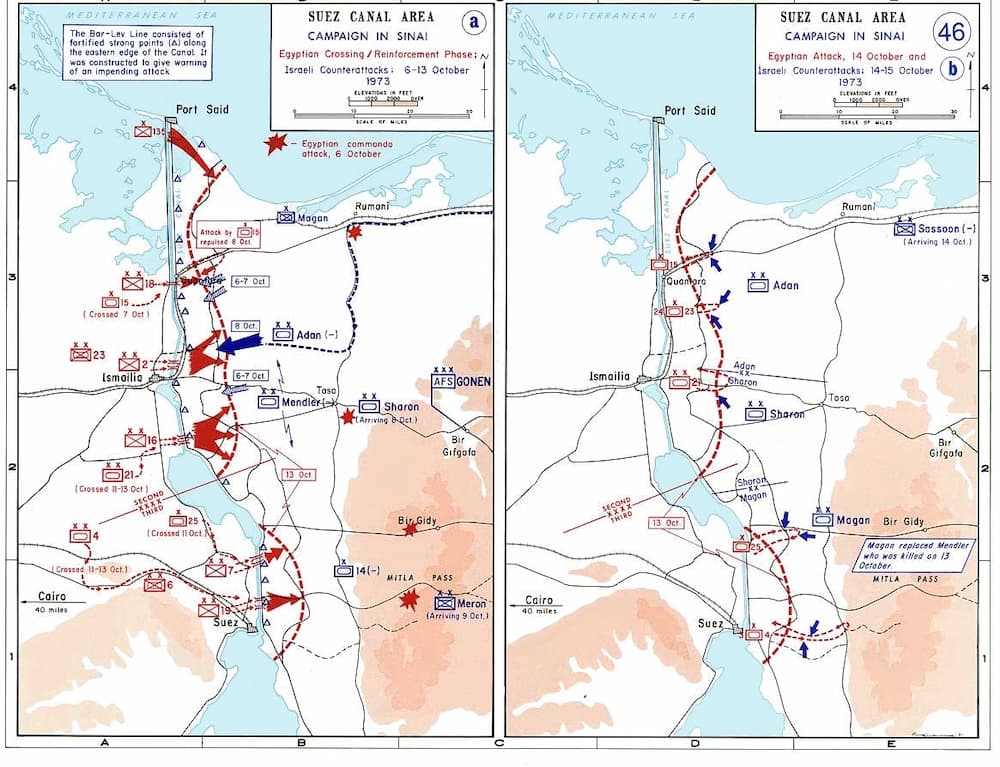

「ヨーム・キプール戦争(第四次中東戦争)」

1973年10月6日、ヨームキプール(大贖罪の日)。当時、エルサレムの大学で数学と物理の修士を終えた24歳のエリさんに召集命令がかかった。

ユダヤ人にとって最も重要な祝日の一つであるヨーム・キプールに、エジプトの先制奇襲攻撃で始まったといわれるこの第四次中東戦争は、エリさんが召集された時には、すでに10万人ものエジプト軍が戦車を引き連れ、スエズ運河を渡り、第三次戦争でイスラエルが占領したシナイ半島に入っていたそうだ。

エリさんは軍のバスに乗せられ、前線から別の前線に移動してエジプト軍を混乱させながらシナイの西エリアに辿り着いた。

10月15日、エリさんが所属したIDF第55予備役空挺旅団 は、アリエル・シャロン大将(後の首相)の部隊に合流命令がかかる。そしてその深夜、当時の大佐ダニー・マットの司令によって、ある信じられない「ミッション」が実行されることになった。

アリエル・シャロン「スエズ運河、逆渡河反撃作戦」

その内容は、すでにシナイ半島に突入したエジプト軍をすり抜け、スエズ運河をボートで渡り、その先に待っているエジプト軍をも突破してカイロの方角を目指し進行する…というものだった。

丁と出るか半と出るか、前にも後ろにも包囲されかねない状況に自ら突っ込んでいく、自殺ミッションだったとエリさんは語る。

しかし、この作戦は、第四次中東戦争においてイスラエルを勝利に導いた神の英断とまでいわれ、それを立案・実行したシャロン氏は伝説的な指揮官として国民の人気を獲得し、イスラエル史において、今も語り継がれる有名なオペレーション内容となったのだ。

6つのボートにそれぞれ6人兵士、計36人と、70人の兵士によるスエズ運河の両サイドからの護衛。計100人の兵士がこの計画の先頭部隊に選ばれた。

エリさんは、ボート部隊の兵士の一人に選ばれ、さらには、そのボートに乗り込んだ6人の指揮官にあたることになった。

イスラエル軍は、最初にスエズ運河を渡りきることに成功した兵士が、軍のラジオに一報を入れるよう通達した。

勝利コードは「Akapulko(アカプルコ)」

エリさんはいう。

「God chose, me…(神が、私を選んだ…)」

そう。

エリさんこそ、その勝利コード「Akapulko」を告げ、スエズ運河の西にイスラエルの国旗を上げた張本人。第四次中東戦争をイスラエルの勝利に導いたといわれるミッションを成し遂げる兵士に、エリさんを神が選んだのだ。

深夜に決行されたオペレーションは、計画されてからエジプト軍が気づくまで2日間かかった。

エジプト側は、エリさんたちの突破ポイントを暴くや否や襲撃を開始、״החצר״( Hahatel:The Yard:庭)と呼ばれるそのポイントにいた多くのイスラエル兵士は、死傷した。

しかし、エリさん達の第一部隊100名は、シェルターもなく、どの部隊よりもほぼ剥き出しの危険状態にあったにも関わらず、全員が生還したという。エリさんは、これを「奇跡」といった。

この戦争の数ヶ月後、イスラエルとエジプトは平和条約を結び、シナイ半島はエジプトへの返還が決まった。

エリさん達が死守したシナイ半島返還が、和平への要の存在になったわけだ。

エリさん、そしてイスラエル軍が、スエズ運河西を去ることになった日、ダニー大佐は、“The first one made flag , the last one to leave(国旗を立て勝利に導いた最初の兵士が、旗を降ろしそこを去る最後の一人となる)”と、命じた。

こうして、エリさんは、スエズ運河西のエジプトに最初に渡り、そして最後に去ったイスラエル兵士となった。

1973年のヨーム・キプール戦争で、最初にイスラエル軍として、スエズ運河を渡った36人の兵士隊。

この国旗は、ダニー大佐(後の大将)やエリさんを含む、最初にたどり着いたボート部隊36名の兵士によってサインがなされた。

エリさんは、それを自宅へ持ち帰り、聖書の横に置き欠かさず祈りを捧げてきたことを打ち明けてくれた。アリエル・シャロン大将が首相になった頃、エリさんは思い立ったように旗を家から持ち出して、シャロン氏を訪ね、彼によっても署名がなされた。

この国旗は、現在、イスラエルの国史の一つとして、エルサレムのアミュニションヒル博物館(Giuvat Hatachmoshet museum)に保管されている。

軍人は機械ではない、人間

話を戻すと、コロナ規制が厳しさを増す中、私のアートセンター引っ越しの計画は次々と変更を重ねた。

初めは規模の縮小で済んでいたセンターは、私の生徒や仲間が代わりを必死で支えてくれていた。

しかし、エルサレムは観光業の街。このまま一気に総倒れになるだろうと予測した私は、ゲストハウスから順々に手放していき、最終的にセンター全てを閉鎖する判断をした。

これには大家さんも、周りの皆も諦めが早いのではないかと驚いていたが、エリさんは表情一つ変えなかった。

そして私は、センターにある貴重な資材を、それまでずっと支援してきたパレスチナの女性難民に寄贈したいと思い立ったのだが、それがまた、困難を極めることとなる。

センターのあるユダヤ地区の古民家街から、数キロ先にある難民キャンプへ荷物を運び出すのは、一般のイスラエル人や許可のないパレスチナ人には通れない検問があるわけで、ミッションインポッシブル。

それは百も承知で、私はエリさんに、荷物を持って行ってくれないかと申し出たわけだ。

エリさんは、

「なかなかに、無茶なことを言う…」

と答えた。

それもそのはずだ。

困っていると、 国連の知り合いが支援事業として認証される可能性があると、話し始めてくれた。

そこまで聞いて、エリさんは、

「…気持ちは、よーくわかった。

君(筆者)の大切な知り合いたちが、

安全に、問題なく、検問を通過できるように、

私が見届けられるところまでを、できる限りガードしよう」

と言ってくれたのだ。

彼は言わず語らず、私が最初の会話をヘブライ語で返した理由を知っていた。

私がイスラエルに暮らし、イスラエル人の生徒がいて、どんなエリアで、どんな暮らしをしているかわかる。

そしてエリさんが誰なのかもよくわかっている。

その上で、パレスチナ女性を支援し、そこの知り合いへ届けたいと頼んでいることを、彼はわかっていたのだ。

結局、日々変わるロックダウンの規制から、残り1日しかない物件の立ち退きの日に、国民全員の外出禁止令が出たイスラエル。

エリさんは、特別に市内移動の便宜を図ってもらい、

「とりあえずこの計画は、今難しすぎるから、

君の荷物は私のところに、引き受けよう。

そして、コロナが終わったら 君がしたいように、また一緒にしよう」

そういってくれたのだ。

相手は当時、見ず知らずの、エリさんにとっては娘くらいの歳の子だ。

それが、政治的にも一筋縄ではいかないお願いを頼んできた。

しかし、私を指揮官とし、疑問や否定は一つもいうことなく、全力で取り組んでくれた…。

なぜだろうか?

エリさんは、

「(ご縁だから)

私は、神様の声に従って生きてる」

とだけ、仰ったことがある。

そんな、彼が一つ私に聞いたことは、

「ゆうこ、君のチームに、女の子が多いのはなぜ?」

ということだった。

左からカリフォルニア出身イスラエル人、グエンさん。中央エルサレム出身パレスチナ人、ワラさん。日本からは当時エルサレム在住のマアサさん。

「わからない。

ただ、彼女たちは、利害なく、支えてくれる。

頼もしくて、信頼できる」

と答えると、

「なるほど。

私も家族は女性だらけでね、(I know very well!) 思い知っている。笑

女性は強い。たくましい。

認めるよ」

私とエリさんが最初に笑いあった瞬間だ。

エリさんは、男ばかりの兄弟に育ったけれど、3人娘さんを育てあげ、今は9人のお孫さん達に恵まれている。家の中は、おかげで、元気いっぱいのエネルギーに満ちているそうだ。

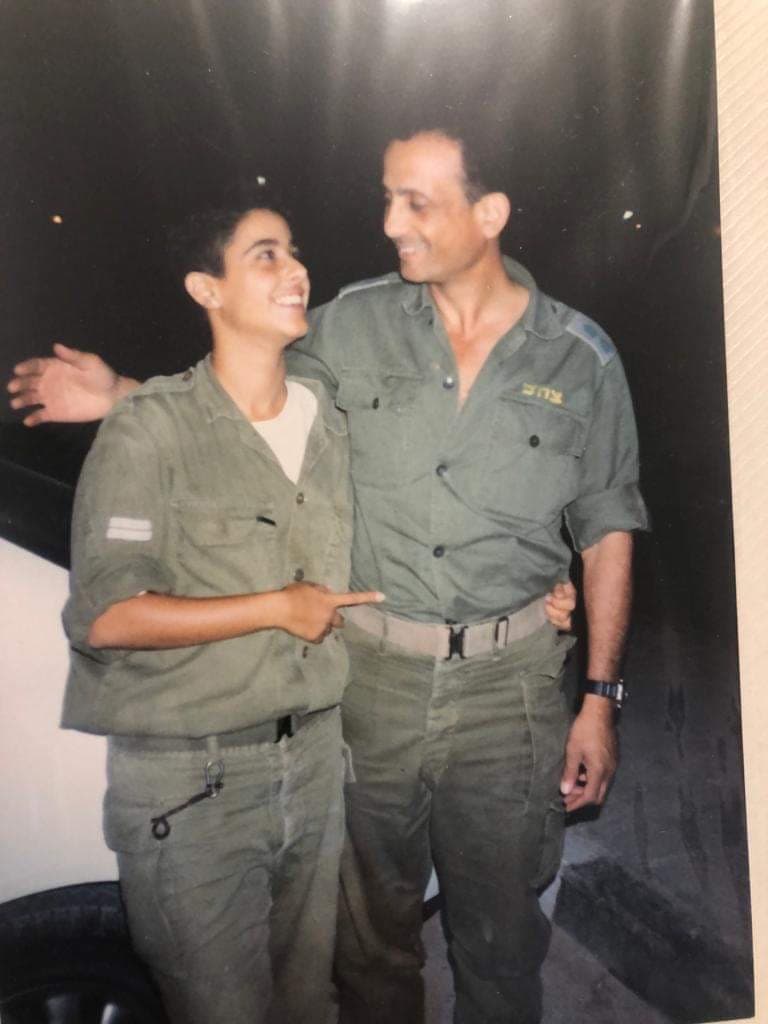

次女のヒラさんが兵役中の基地を予備役中のエリさんが訪問した。

エリさんは、よく冗談をいい、よく笑うのだ。

これらは、エリさんの特性かもしれない。

しかし、指揮官や兵士などの軍人が、命令や機械的反応をしているのではないのだろうと感じさせてくれた。

自分の立場を弁え、それぞれに課された役割を尊重して、その判断自身を信頼し、即行動に移す。

それが真の「義」。

全力で取り組むので、ごちゃごちゃ言い合う無駄もなく、相手との時間に余裕も生まれ、よく全体を観察することもできる。その中で、ご縁のあるものへ自然と定まっていってるように見えた。

エリさんと接する時は、ある意味世間話ができている状態が、最もいい状態だった。どんなに緊急でも、余裕がある。

結果を思案して、動けなくなる時間は、利益を取ろうとしている姿そのものかもしれない。

イスラエルの地は古代から「義」を重んじたといわれる。

「和」を重んじる日本において、正しい「義」とは、このご時世、とても難しいものではあるが、それは、まさしく武道であると筆者は感じ、今その感覚に立ちかえることは大切である気がしている。もし、現代に忘れられた真の義の要素が軍風の中に残っているとしたら、その精神に学ことは多くあると感じさせてくれた。

荒御魂「義」のイスラエルは過去記事へ

つづく