イスラエル建国前のテルアビブに生まれ、アートの巨匠として世界に名を馳せた彫刻家ダニ・カラヴァン氏。(以下、敬称略)

「自然・環境・神話・宇宙・戦争・天地創造・平和・愛・・・」彼の作品には様々な普遍的なテーマが重なっている。

そんなダニが2021年5月29 日、天へ逝かれた。

90歳だった。

イスラエルが、同国最高の栄誉であると賞としているイスラエル賞に加え、日本でも高松殿下記念世界文化賞を受賞。

世界中に著作があり日本にも力作がある彼の業績は、枚挙にいとまがない。

目次

自然環境彫刻家と言われたダニ・カラヴァンの作品とは

自然の中に突如、堂々たる姿で登場するコンクリートや鉄の巨大なアートが特徴的。どうやってこの相反しそうな物を、見事に融合させるのか…彼の作品はユニークだ。

世界中にある彼の作品は、その土地の風土に合わせて造られる。そして、そこを訪れる人々の存在が欠かせない。

何故ならば、その壮大な作品に五感を研ぎ澄まさせられた人々が、作品に触ったり、よじ登ったりする事が可能な「体験型のアート」ともいえるからだ。 圧倒的すぎるダニの世界観に、大人も子供もジャングルジムのように、作品と一体になる時を体感するわけだ。

ダニと私の追想録

私、筆者の今在家祐子は、ダンサーとしてイスラエルのダンスカンパニーのオーディションに受かり、2009年ネゲヴ砂漠ビエルシェバに移住。

なんにもない砂漠の街だから、ちょっと郊外に行けばある巨大なモニュメントが印象的だった。

それこそがダニ・カラヴァンの代表作「ANDARTA(ネゲヴ記念碑)」だ。

私は後にローカルのチームを作り、その記念碑を舞台にしたダンスビデオ作品 「ANDARTA」を発表。ルーブル美術館のコンペティションで受賞し、世界中の数々の映画・芸術祭にノミネートされ上演されてきた。

彼の作品に触れた経験とダニ本人との交流を通して、私が肌で感じとった事を書き伝える事で、巨匠への追悼の意とかえさせて頂きたい。

ダニ・カラヴァンの彫刻が舞台の映像アート作品「ANDARTA」

ある日、友人の映画監督シモンと思い立ち、ロケーション撮影に出た。何がしたいかも分からないけれど、私達二人はとにかく行けばわかるという気持ちで、ダニのモニュメントにたどり着いた。

その場に降り立つと、一番に最初に感じるのは「風」だった。

すぐに、これがダニの魔法だとわかった。

風と相反するような重すぎる要素のコンクリート。

そのコンクリートの巨人をダニが描ききってくれたおかげで、砂漠の緑や空の青、ふき撫でる乾いた風が際立って体を包む。

冷たくて硬いコンクリートと、肌に刺すような砂漠の厳しい太陽を感じるほどに、その感覚は増していった。

圧倒的に巨大で存在感のあるコンクリートの塊に、何故か壮大な包容感や愛、深い畏敬の念が浮かび、ただ立ちつくしてしまった。

ダニの作品で踊るというより、私がその場で身体が動いてしまった有り様を、シモンは記録していく。

私達は始終、彫刻の撮影をしているはずが、その物だけではなく、変化する日の光や風の揺めき、水の音、遠い街の風景と遊んでいたような感覚だった。

すると、私達にはこのビデオ作品に、なにが必要なのか見えてきた。 「この作品が、自然の中の人類の痕跡だとするなら、風や星の視点が必要だ・・・」。

ドローン撮影に入った。

砂漠の気流の変化は激しいので、垂直に動こうとするとエンジンが焦げ付いてしまうこともある。

少しショットを拡大すると、砂漠の軍事施設などが映り込んでしまう。それらの事に気を配らなければならないのは、イスラエルならでは。

ダニのネゲヴ記念碑にある「見えないなにか」を作品に落とし込もうとする監督に加え、「聞こえない音」を音楽として再現するミュージシャンもあらわれ、チーム 「ANDARTA」は生まれた。 気がつけば皆、砂漠に拠点に活動するアーティスト達だった。

「ANDARTA」受賞・ダニと対面

そんなダンスビデオ作品「ANDARTA」は 2019年、ルーブル美術館からパブリックア ート賞を受賞した。

勝手に撮影し、勝手に受賞してしまった私達は、ダニにご挨拶へむかうことにした。

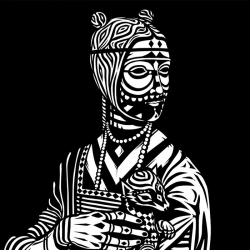

テルアビブの閑静な住宅街にスタジオを持つダニは、快く私達を迎い入れてくれた。監督をつとめた友人のカメラマンのシモンが写真を撮っていいか聞くと、ダニはカメラをむけるたびにお茶目なポーズをした。

大きな彫刻の小さな模型が並ぶ机に「うわぁ!」と駆け寄った私。 ダニは、「大きいコンクリートがいきなり目の前にあると、その裏側の世界が見たくならないかい?」と一言。

小さな模型からは、裏側の世界がすぐに見えた。広がる窓の外の木漏れの景色がやけに印象的で、今も覚えている。

そうやって言われるままにする私を、ダニは静かに見守っていてくれた。

「昔は作品に、もっとナチュラル志向なもの(材料)をつかっていたのだけど、次第にコンクリートを使うようになった。

そしてそれは、もっともっと…という風に、大きくなっていったよ。 でも、コンクリートじゃないと・・・というこだわりがあるわけじゃないんだ」 ダニは作品についての自分の考えを語ってくれた。

この世はどんな人工物だって元を辿れば、何らかの自然物から作られる。コンクリートも自然物なのだ。

むしろ、その人類の生きた証の最たるものを大地に残す行為が彫刻だとするならば、現代社会の象徴的なコンクリートを使い、それが自然にまた溶け込んで、そして調和を成し残っていく様を表現するのは理に叶う。

それこそ、人類が地球に対して成せる天然の調和だと思う。

ダニの話から私はそんな事を考えた。そう・・・。その「調和」を描けるのが、巨匠ダニ・カラヴァンの真髄なのだ!

ダニの自宅スタジオで私の感じた天才「ダニ・カラヴァン」の真の姿とは…

私達は、受賞頂いたビデオ作品「ANDARTA」をダニに見せた。 彼は、ビデオに映った自分の作品にライトアップ用の照明がついているのを見て「あれは勝手につけられたんだ」と嫌がっていた。

ダニは私に、日本での彼の仕事の写真を見せてくれた。

奈良の室生にある室生山上公園の巨大モニュメントだった。私はその近くの出身なのだと伝えた。

彼は室生の作品は気に入っているようだった。

「彫刻は管理をしている場とその土地の人々によって育っていくんだ」 そう語った、ダニの言葉が印象的だった。

その時、ダニが私へ特に見せてくれた作品がある。

それは、鉄のトンネルの先が海と直結している(ように見えた)。まるで海へ落ちていくようなのだけど、海がせまってくるようにも見え、一つの絵画のようにも見える不思議な作品だった。

ダニは私にネゲヴ記念碑でも、日本の作品でもない、その作品の事を熱く語った。

私達は、始終ヘブライ語で話をしていたのだが、ダニが情熱をかたむけて私に何かを伝えてくれようとしていたのを覚えている(彼が語った言葉というより感覚を覚えている)。

例えば彼は、火が生まれる彫刻建築のことを話してくれた。

「彫刻は火だって生み出す事が可能なんだ!こうやって、(手でレールのようなものを示して)火が彫刻の上を走る!!ほーら、いい守衛さんがいないと危ないでしょ??(笑)」なんてさらっと言ってくるのだから驚いた。その構想は、まるで、現代科学というよりは古代文明の叡智で、ダニはそれを語る古老のようだった。

私は彼の彫刻がいつの時代かひとりでに動き出して爆発したり、あるいは火を生み出したりするのだと、本気で信じている。スイッチは彼がもう押して旅立った・・・。それが後の世に兵器だといわれるようなものになるのか、文明だといわれるかは、私達次第かもしれない。

ビデオ作品を見せてお礼を言いに行った私達に、本来なら作品の評価や、ネゲヴ記念碑の話をしても良さそうなものだか、彼はそんな事お構いなし。その瞬間に絶えず溢れ出る直感に従って、自然に生きている…ダニ・カラヴァンはそんな人だった。

PEACEと彫刻

ダニの家で沢山話をし、監督のシモンは沢山ダニの写真を撮った。そしてシモンはダニに「ゆうこはダンサーだけど、エルサレムでさまざまな活動をしているんです」と紹介してくれた。

ダニ 「君、パレスチナ難民の刺繍を売っているのか?」

私 「はい」

ダニ (シモンに)「君はアラビア語しゃべれるか?」

シモン「shuwaie shuwaie…」(アラビア語で「ちょっとずつ…」)

ダニ 「僕はこの後、イスラエルパレスチナの民間の会(?)のミーティングに行くんだよ!お!もうこんな時間だ!行かなきゃ!」

そう言うダニと私達は、一緒にスタジオを出た。

慌ててマフラーをつけながら乗ったエレベーターの鏡で一緒に撮った写真が、これ。 ↓

「じゃあね!」といって、急いで坂を登っていくダニを、私とシモンは見送った。

なんて、バイタリティ・・・。80才を遥かにすぎて、国の平和を想い走っていく。 私達は、顔を見合わせて感心してしまった。

建国前のテルアビブで生まれ、様々な戦争と平和を見届けてきたダニ・カラヴァンの核ともいえる、平和主義者の側面が見えた大切な瞬間だったと思う。

「ネゲヴ記念碑・ANDARTA」は、1948年のアラブイスラエル戦争中にイスラエル側で戦い、戦没した人々の名前やその歴史がびっしりと書かれている記念碑。複雑すぎる事情を もった国を、アートと共に生き抜いたダニの実行力と情熱に脱帽し、また一人のアーティストとして、大いに学ばせられた記念すべき日となった。

彫刻は神話をうむ・生きた彫刻

ルーブル美術館のプレミア上映後のレセプションパーティで、私はカラヴァン家族と話した。私達が受賞したルーブル美術館のエディターの一人に、ダニの娘ノア・カラヴァンがいて、パブリックアート賞は彼女が創設したものだった。そんな事とはつゆ知らず、私達は作品を応募して受賞したのだった。

ノアが言うには、ダニは世界中の自身の作品を見に周っていて、それにはドキュメンタリーのカメラマンがついてまわっているのだと。

私は、日本の室生のダニの彫刻で、夏至の日に私の舞の師がイスラエルを想って踊っている事を話した。

そこで開かれる祭には、沢山の人々が集まり平和を祈祷して踊っていると…。

ノアは、「必ず行かせてください。あなたとあなたの師匠が踊るのを、日本の人々が平和を祈り、父の彫刻で踊っているのを、かならず見に行かせてください」 と、おっしゃった。

私は「はい、必ずそれを叶えさせて下さい」 と、約束したのだった。

「ANDARTA」をつくったメンバーも皆賛同してくれて、大使館にもお話をしようとしていたのだけれど、コロナもあって結局この約束を果たせなかった。

天地のレイライン

考えてみると不思議なご縁で、私の故郷は大阪の長居で、実家の前の長居公園には大きな競技場スタジアムがあり、その前には大きな石碑がある。 ダニ・カラヴァン作の「MAALA・高きへ」だ。

石碑の周りがコンクリートの広場なこともあって、夜な夜なダンサー達がこぞって稽古する不思議なたまり場になっている。

当時の私はこれがダニの作品である事も、またダニとは誰かさえつゆ知らず、時には彫刻にもたれかかり、そこで踊って育ったのだ。

彼の作品は「道」のようだといわれる事があるが、実はその意味は、レイラインとして世界中の彫刻が繋がっているのだと、私は思う。

人はご縁のある土地に行かされるというけれど、世界中の土地に彫刻があるダニの作品は、それ自体が大地のレイラインになっているのではないか?

緻密に計算された角度や高さには実は隠された仕掛けがあって、天体の動きと相まって、時がくると様々な現象が起きる。

あるいは、次回また世界のどこかへ訪れると、私はまたそこでダニの彫刻に出会ってしまう気がするのだ。

私は、大和とイスラエルのレイラインである室生の彫刻やネゲヴ記念碑に縁があった。

ダニの作品を訪れた人々は、彼の壮大な策略によって私がしたように世界を旅させられて、その人の人生の物語を紡いでいく。

そして、それはそれぞれの人の心の中で現代の神話となっていく・・・。そんな気がする。

彼は、自然環境彫刻家と評価されていた。

もちろんダニは、大地を描く彫刻家でありながら、時間もデザインしていたのだと私は思う。彼の作品は、一つの仕掛けでありながら、それを訪れる人と地球の物語の普遍的な証なのだ。

ダニ・カラヴァンは今、天国のあちこちを廻って、そこにも彫刻で天のレイラインを仕掛けている・・・。

むしろその仕事のために旅立たれたのだという気がしているのは、私だけだろうか?

Dear Dani,

How much I wanted to show you the people in Japan dancing in peace at your monument.

I will continue dancing on your lay line.

Dani Karavan

1930−2021

Please rest in peace.

Shalom Salom

ご冥福をお祈りします。

YUKO