日本国内でも実現に向けて取り組みが本格化しているBeyond 5G。2030年以降の実用化が予想されています。その5G・6G技術による未来のモビリティをテーマとしたBeyond 5Gプロジェクトイベントが3月24日、東京大学駒場キャンパスで行われました。

多様な文化をつなぐ未来のモビリティ

このイベントは未来のモビリティシナリオに焦点を当て、デザイン主導のイノベーションプロジェクトを紹介するもので、東京大学DLXデザインラボとイスラエルで最古の高等教育機関、ベツァレル芸術デザインアカデミーとの継続的な共同研究の一環として行われました。イベントでは、国立研究開発法人情報通信研究機構の委託研究により得られた研究成果が紹介されました。

8人のデザイン研究者とクリエイティブ・テクノロジストからなるチームは、ハイテクデザイナー、アーティスト、そして空軍パイロットで構成。チームは、近未来のモビリティ・アリーナ(非常に混雑して人々が行きかうエリアのこと)におけるウォーカビリティを扱うプロジェクトを開発しました。

イベントではまず、東京大学生産技術研究所 デザイン先導イノベーション・マイルス ペニントン教授がNICT Beyond 5Gプロジェクト、東京大学DLXデザインラボとベツァレル芸術デザインアカデミー(以下、ベツァレル)のコラボレーションについて紹介。

「私たちのプロジェクトはすべてコラボレーションでできていて、私たちのデザインの専門性とたくさんの研究室のそれぞれの専門性をコラボレーションすることによって、新しいイノベーションのアイデアを生み出すことを行っています」と挨拶しました。

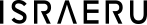

続いて東京大学生産技術研究所の本間健太郎准教授がNICT Beyond 5Gプロジェクトについて説明。日本のNICT(情報通信研究機構)からの助成でプロジェクトを進めていること、そしてベツァレルはBeyond 5G、次世代の移動通信をテーマとして扱う中で、東大のチームはデザインを担当しプロジェクトを進めていることを紹介。

「Beyond 5Gと、モビリティとわれわれ東大チームがやっているデザインとを掛け合わせたプロジェクトをやっています。このふたつを東大チームはテーマにしていて、地方都市であっても自家用車を運転できない人も自由に移動できるような社会を作りたい」と話しました。

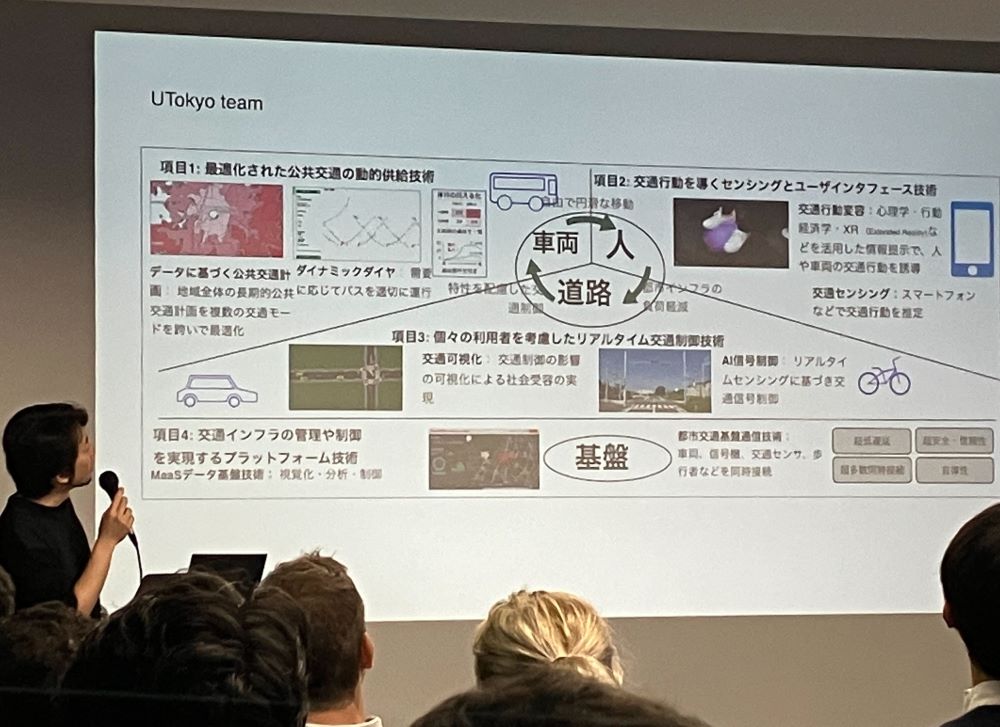

続いて、ベツァレルのインダストリアル・デザインの修士課程の責任者であり、2018年から東京大学のデザイン・ラボ(DLX)とのコラボレーションを主導しているロミ・ミクリンスキーは、『イスラエル×日本 – 文化とロックダウンを超えてイノベーションを起こす』をテーマにプロジェクト内容を紹介しました。

「デザイナーと研究者がコラボレーションするサイクルを行って、これまでたくさんの研究成果をイスラエル、日本、そしてオンライン上で発表してきました。これまでツールであったり、新しい研究の方向性であったりさまざまなものを作ってきた中で、日本とイスラエル、異なる2つの国の人々の違いが、このコラボレーションプロジェクトをより加速させているところがあります。コラボレーションによってさまざまな触発が生まれ、これからより良いアウトプットが生まれてくることを期待しています」

モビリティの分野で、デザインは文化の橋渡し、それからテクノロジーのバリアについても橋渡しに貢献できると語りました。

2020年に行われたプロジェクトでは、難しい自動運転のシステムと人間がどのようにインタラクションを行うのかについて、人間的な面、そして全体的なアプローチからプロジェクトを行ってきました。

2020年のプロジェクトでは、トレジャーハンティングとしてさまざまなモビリティの東大の研究者たちに会い、施設や自動運転を見学しました。運転ができない人たちがどのようにこの自動運転とインタラクトするのかについても研究し、最終的にこのプロジェクトのメンバーは、自動運転でドライバーがいなくなることによる信頼の欠如、そして変な感じをなくすためのコンセプトを作りました。

「デザイナーが得意としているもののひとつに、共感を使ったパターン認識というものがあります。デザインは現在のインダストリアルを感じ取って、あしたのチャレンジにつなげることができます。デザイナーはこの感覚を使って何がうまくいきそうで、何がうまくいかなさそうなのかを見分けることができ、このギャップを見つけて新しい機会を作っていきます。デザイナーとして、将来よりインクルーシブで多様性のあるより良い文化を作っていくことを行っています」

最後はRiskifiedのDesign Vice Presidentでプロジェクトのデザインマネージャー、トム・レズニコフらのチームが新プロジェクトを紹介しました。

メンバーは、ベツァレルのインダストリアルデザインの修士課程の研究者のチームで、スマートな都市と交通の未来について研究しています。

2033年の東京のモビリティにはどんな課題があるのか、どう対処できるのか、という問いから出発し、潜在的な課題を洗い出しています。

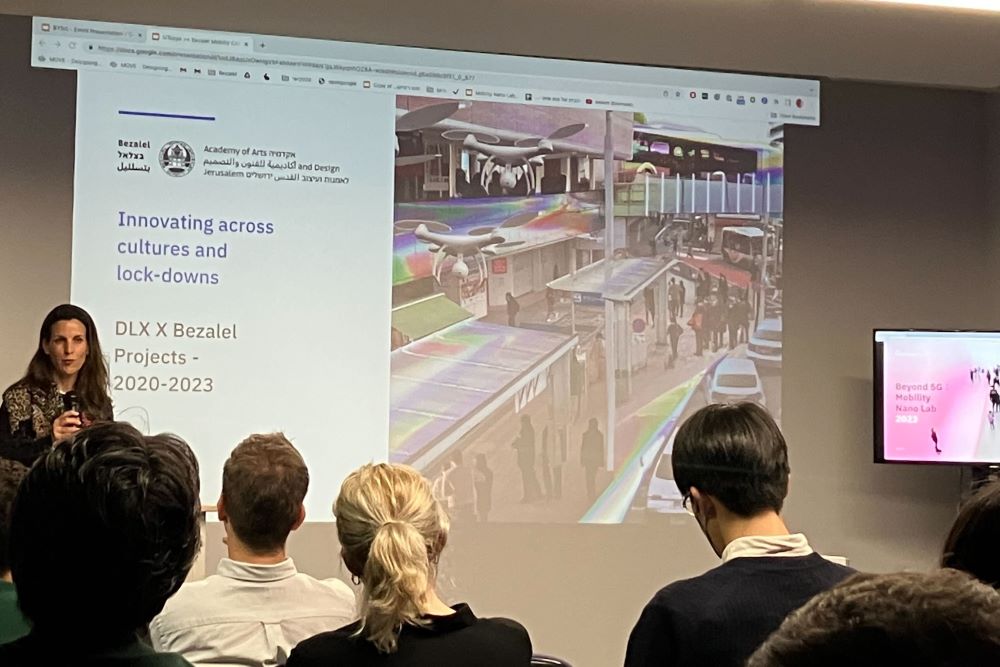

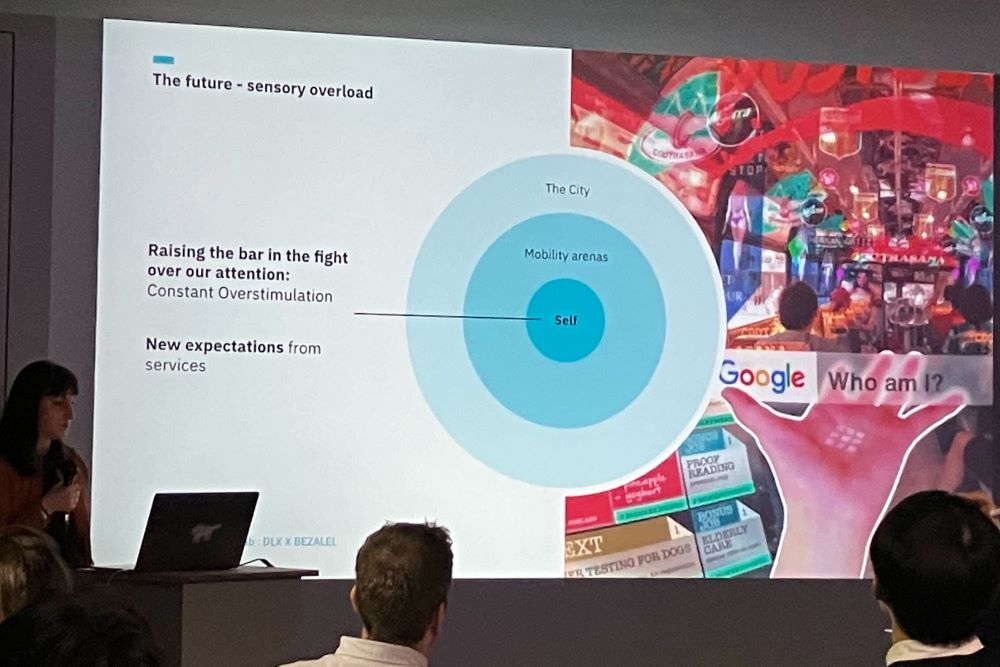

「人々が移動するときに、非常に混雑して行きかうエリアのことをモビリティ・アリーナと呼んでいるんですけれども、そのモビリティ・アリーナにさらに今後、自動運転などの新しい技術によって登場人物が増えていくことになっていきます。さらにそのような新しい技術によってより多くの目的をこの空間が持つことになります」

「次に私たちの身の周りは物理的な世界とバーチャルな世界がより繋がるようになってきます。そしてそのような情報過多の時代に人々はどこに意識を向ければいいのかということが、より大事になってくる状況が生まれます。そのような状況に都市のサービスやモビリティが対応する必要がでてきます」

最も大きな変化は、人工知能と新しい通信規格である6Gが結びつくことです。AIはシステムが人々の行動を学習することを可能にします。そして6Gの非常に速い通信速度とリアルタイムのデータ処理能力を組み合わせて、AIがこれまで以上に効率的で正確なものになると考えられます。