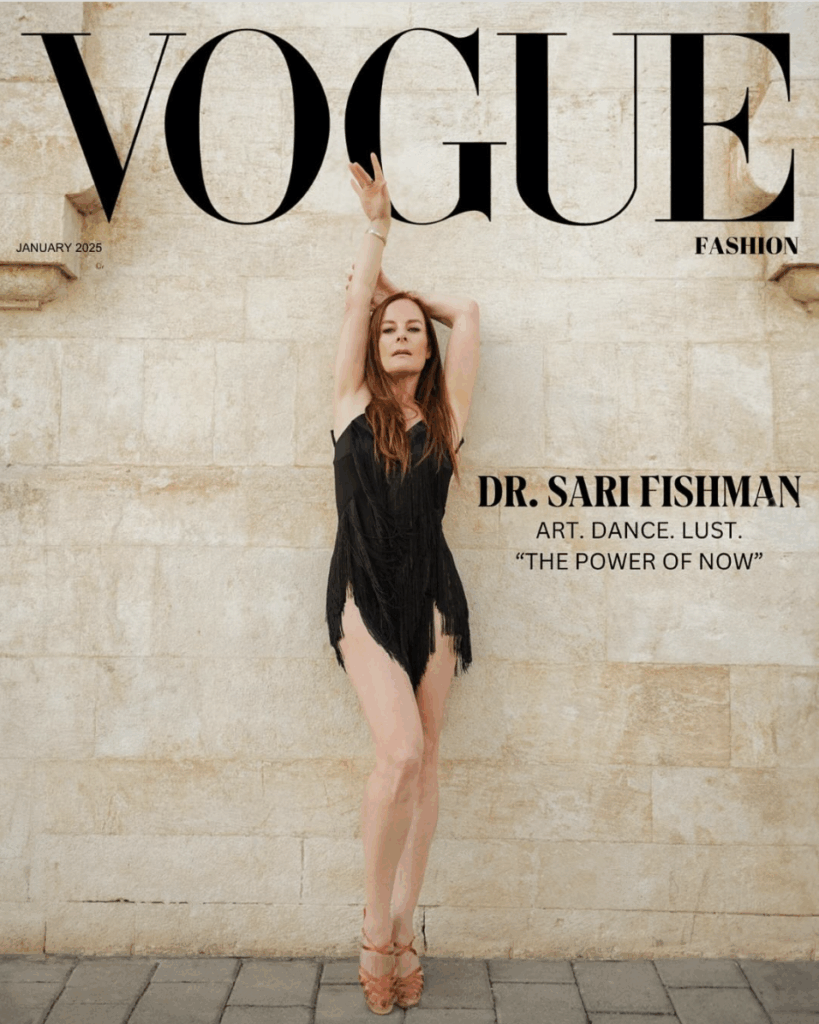

「私たちが隠しているものこそが、時に私たちを真に定義づける」この言葉を唱えたのは、イスラエルの詩人であり、コンテンポラリーアーティストでもあるサリ・フィッシュマン。

彼女の著書『インナー・セルフ・ポートレート』の中で、自身の作品の核心を生々しく、優しく、そして繊細な表現で、前衛的な詩の数々を世に放っています。

この夏、日本語版の発売が決定し、8月17日(日)には神戸市にて出版記念イベントの開催が予定されています。同著書の制作にあたり、翻訳を担当したのはタナカ・トミユキ氏。日本語で記された彼女の詩は、沈黙の儀式、抑制の優雅さ、そして荒々しさに満ちた部分など、日本文化との驚くべき調和を生み出しました。

そこで、今回、著者のサリ・フィッシュマン氏と翻訳家のタナカ・トミユキ氏にインタビュー。

詩、秘密、そしてイスラエルの感情の激しさと日本の美的ミニマリズムとの意外な親和性についてお話を伺いました。

日本文化の中に見たパラドックス

Q:サリさん、あなたの詩は感情的で、率直で、大胆な印象を受けます。

どのようにして、あなたの詩が日本文化と共鳴するようになったのですか?

[サリ・フィッシュマン] 私は、日本の中にある緊張感に惹かれました。日本文化は、少なくとも外から見ると、几帳面で落ち着いていて、礼儀作法や儀式への忠実さ、そして沈黙が主体になっているように見えます。しかし、その裏側では、何かが震えているのです。欲望、記憶、そして憧れ。私の詩では、まさにこのパラドックス、つまり表面的な制御と、それを維持するために内側で葛藤する代償のことを、よく扱っています。 例えば「パンドラの箱」という詩では、ある瞬間、ある身の振り方が、私たちが築き上げてきた秩序をいかにして解体してしまうかということについて描いています。それは、ドラマのための混沌ではなく、そこから滲み出る真実なのです。多くの日本の読者は、自制心と内なる洪水の間で揺れ動くこの葛藤に、自分自身を重ね合わせるのではないでしょうか。

Q:翻訳家のタナカ氏との出会いも、かなり珍しかったという話ですが。

[サリ・フィッシュマン] まるで、運命が自然に訪れたような気がしました。トムさん(タナカ・トミユキ氏)と出会ったのは、落ち着いた雰囲気のダンススタジオのホールでした。ちょうど社交ダンスの世界を探求し始めた頃で、キャンバスや紙の向こう側にある身体や身振りと繋がる新しい方法を模索していました。彼は、内なる明晰さをもって動いていました。後に、トム自身がダンサーであり、アーティストであるだけでなく、日本人の父とロシア系ユダヤ人の母の間に生まれたことを知りました。かつては、相容れないと思っていた2つの文化の希少な融合だと思っています。 秩序と直感、静寂と情熱が織りなすその融合は、まさに私の詩の翻訳に必要なものでした。日本とイスラエル両方の感性に対する彼の洞察力と創造的な本能が相まっていて、私の作品の内なる世界をローカライズするのに最適な人物だったと思っています。

詩の中にある静寂と爆発を日本語で表現

Q: タナカさんに質問です。まるで告白のような露骨な詩を、日本語のような曖昧になりがちな言語に翻訳するのに、どんなご苦労がありましたか。

[タナカ・トミユキ] 例えるなら、まるで鏡の上を綱渡りしているような感じでした。日本語には、丁寧さや曖昧さ、間接性といった様々なレベルの表現があります。でも、私はサリの詩を素敵な言葉で表現したり、より抽象的にしたりしたくありませんでした。サリの声は鋭く、勇敢で、時に最高の意味で不穏な響きがあります。 ですから、その感情の高ぶりを保ちつつ、日本語で語りやすいトーンを見つける必要がありました。 伊藤比呂美や白石かずこといった、既にタブーを打ち破ってきた現代日本の詩人たちの表現を取り入れる一方で、断片的な思考や短歌や随筆といった古典的な表現にも着目しました。 アーティストでありダンサーでもある私は、翻訳家としてだけでなく、日本とユダヤ系ロシア人という2つの相反する世界を内に抱える者としてこの作品に取り組みました。 その融合があるからこそ、詩の中に静寂と爆発の両方を感じることができました。それは砕け散る鏡のようで、それぞれの断片が日本の読者の心に異なる何かを写し出すと思います。

Q: サリさんに質問です。本書の詩を書いたとき、日本の読者を想像していましたか? また、翻訳によってご自身の作品に対する見方は変わりましたか?

[サリ・フィッシュマン]

私は、この本を書いたとき、特定の読者を想像していたわけではありません。単に、最も個人的な感覚で詩を書いていました。しかし、振り返ってみると、特に満たされない思いや禁じられた憧れの言葉は、日本の多くの物語や伝統と重なる部分があります。源氏物語や現代のアニメを思い浮かべてください。そこには、言葉にならない情熱という深い美学があるのです。

私の書いた内容そのものは翻訳では変わりませんでしたが、新たな響きが加わりました。自分の描いた絵と日本語の文章が並んでいるのを見た時、その視覚的なバランスに衝撃を受けました。筆致は不規則で、切迫感を感じました。漢字は穏やかで、瞑想的です。そして、それらが合わさることによって、より豊かな真実を語りかけているように感じました。

Q: タナカさん、特に翻訳が難しかった詩、または個人的に共感した詩はありますか?

[タナカ・トミユキ] はい。そのひとつが「パンドラの箱」です。神話的な言及があるとともに、恥と解放に触れているからです。日本では「蓋をする」という考え方が、社会で一般的になっています。私たちの国では、自分の痛みで他人に迷惑をかけないようにするよう教えられています。 しかし、この詩はあえて問いかけています。抑えきれないほど痛みが強くなったとき、どうなるのでしょうか?サリは、日本の読者に鏡を与えているように感じました。しかも、それは職場や公共の場では決して見せない、私たちの裏側を映し出す鏡です。それは、とても力強いものだと感じました。

アートに息づく侘び寂びの精神

Q: あなたの本には、それぞれの詩の横にアート作品も掲載されています。詩と比べて、視覚的な芸術は文化を超えてどのような影響を与えていると思いますか?

[サリ・フィッシュマン]

絵の具は、言語よりも速く語ります。読者が比喩を理解する前に、色彩が読者を襲います。

本書『インナー・セルフ・ポートレート』の中に描いた作品には、黒いタールと赤いマニキュアをたくさん使いました。なぜなら、これらは混ざりにくい素材だからです。この本の中のアートたちは、葛藤、分裂、エロティシズム、そして露出を象徴しています。

また、日本美術には「侘び寂び」という概念があります。それは、不完全さや朽ち果てることの美しさを表現するものです。私のアート作品は、雑然としているように見えるかもしれませんが、その「侘び寂び」の精神を反映していると思います。茶道のような構成ではなく、むしろ抗議、あるいは声に出すことを恐れる囁きに近いものなのです。

Q: 日本の読者に『インナー・セルフ・ポートレート』から何を感じ取ってほしいですか?

[サリ・フィッシュマン]

読者に、自分自身を見つめてほしいと思っています。私の人生の細部を読み解くのではなく、読者自身の裂け目、欲望、疑念、矛盾の瞬間を。詩を通して、読者がまだ名前のない何かを感じ、自分自身の箱を開けるきっかけになればと思っています。

[タナカ・トミユキ]

詩は必ずしも遠い存在である必要はない、血を流すこともある、美しくも難しいこともある、そして時に最も親密な作品こそ最も普遍的なものでもある、ということを感じてほしいと思っています。

この秋、日本語版が発売となる『インナー・セルフ・ポートレート』。

書店やギャラリーに本書が並ぶにつれ、フィッシュマン氏とタナカ氏のように、表面下にあるものに耳を傾けようとしている読者の隠れた部分や心の奥底にも、この作品は届いていくことでしょう。

『インナー・セルフ・ポートレート』出版記念イベント

開催日:2025年8月17日(日)

会場:GR Kitano Art Hub

住所:〒650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通2-14-22 プレジデントコート 2階